気管支喘息(喘息)

小児の喘息、大人の喘息に効果を発揮します。

大阪天王寺・上本町 女性鍼灸師による

専門鍼灸治療

鍼灸治療で喘息症状は改善する

小児喘息を含めた喘息への

鍼灸治療

医道の日本2016年12月号にて、

当院の論文が掲載されました。

喘息でお悩みのお子様に

今回の結果より、小児の喘息症状では4回の治療満足度が75%と、満足感・期待感が非常に高いことがわかりました。

また、成人の方の喘息症状も症例から鍼灸治療の効果が期待できると感じています。

長く付き合う症状だから仕方がないと諦めている方は、是非一度まり鍼灸院で鍼灸治療を受けてみて下さい!きっと、身体が楽になり、快適な日常を過ごすことができますよ。

喘息とはどのような病気ですか

空気の通り道である気道の粘膜のうち、気管と気管支の粘膜の「刺激に対する過敏症(反応性)」が、アレルギーやウイルス感染など種々の原因によって亢進する疾患です。そのため、健康な人では反応しない程度の刺激にも容易に反応して、突然、発作性に呼吸困難や喘鳴(ヒューヒュー・ゼーゼーといった異常な呼吸音)、咳、痰を引き起こすことになります。喘息患者さんにアレルゲンをはじめとして、上気道感染。気温や湿度の急激な変化、タバコの煙や刺激性ガスの吸入、心理的・精神的ストレスなどいろいろな刺激が加わると、体が過敏に反応します。そうすると、気管支を取り巻いている平滑筋が痙攣を起こし、収縮したり、粘膜がむくんだり、分泌物が増加して気道の内腔が一過性に狭まったりします。気道が狭くなれば空気の通りが悪くなり、この状態では十分な空気を吐くことも吸い込むこともできず、ゼイゼイ、ヒューヒューという喘鳴が聞かれたり、呼吸困難に陥ったりします。また、気道分泌物が増加し咳、痰の原因にもなります。

喘息患者さんの気道過敏性の成因については、古くから遺伝説を含めて様々な検討が行われてきましたが、現在では気道の慢性炎症によることが明らかにされています。

喘息の治療としては薬物治療があります。気管支喘息の基本的な病態が慢性気管支炎症であるという概念が確立されてからは、治療の主体が発作時の気管支拡張薬から長期管理を目的とする吸入ステロイド薬へ移行しています。

気管支喘息(喘息)このようなお悩みの方

- 小児喘息でお悩みの方

- 大人の喘息でお悩みの方

- 妊娠中で薬が使えない方

- 喘息で薬が使えない方

選ばれる理由

- 専門誌に論文が掲載される程実績があります。

- 数字に裏付けされた効果があります。

- 治療の継続効果により発作が出にくくなります。

- 根本的に体質から改善するため、治療効果が持続します。

- 当院の院長が、鍼灸師や医師に講演をしています。

鍼灸治療の役割

非発作時の治療=予防・管理

- 吸入ステロイドを継続しつつ鍼灸治療を受けることで発作を抑制する

- 発作を起こしにくい体質に変えていく

- 呼吸困難により疲労した呼吸筋の緊張緩和・・・二次的な疲労からの喘息発作予防。

中医学的なとらえ方

喘息の原因は伏飲にあります。伏飲のある人は気候の変化、飲食、精神的ストレス、疲労などにより喘息発作を起こしやすくなります。この伏飲は肺・脾・腎のそれぞれの作用が低下し、水分の代謝が障害されると生じます。

喘息の主な症状には呼吸困難があり、呼吸は肺と腎により調節されます。

肺の宣発作用によって体内の汚れた気を排泄し粛降作用によって空気を吸入していますが、その根底には腎の作用が働いています。腎は気化作用の他、呼吸する際に吸った空気を体内に納める納気作用があります。特に深い呼吸の時には腎の作用が重要な役割を果たしており、肺と腎の作用が低下すると呼吸困難が生じます。

豆知識1

伏飲

伏飲とは体内に痰飲(身体を潤す水分が濁って停滞し身体に悪影響を及ぼすもの)が潜伏したものを言います。

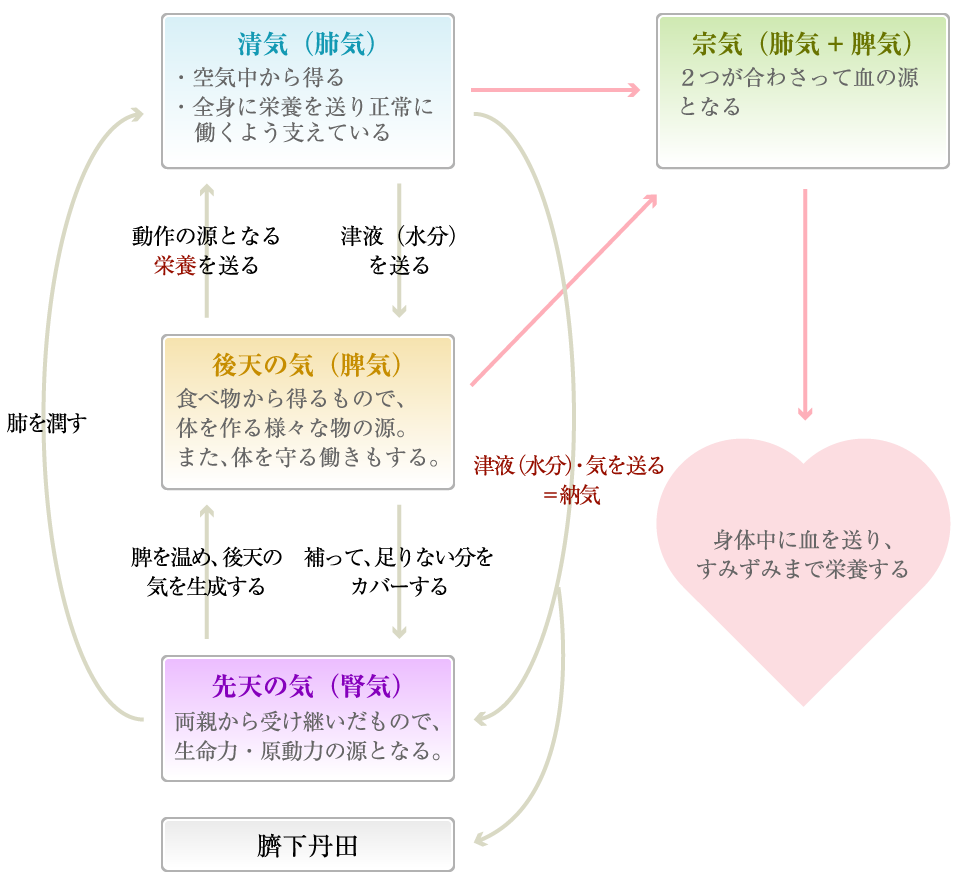

各臓器の働き

身体を潤す水液は津液と呼ばれ、これは肺・脾・腎の作用によって運搬され身体を潤し不必要なものは汗・尿として排泄されます。

脾の運化作用

運化の「運」は運送、「化」は消化吸収を意味しています。飲食物を消化して栄養素を吸収し全身に運送する働きが脾の運化作用です。脾は水分との関わりが強く飲食物から有益な水分を吸収して津液とし、全身に輸送・散布するように働いています。

肺の宣発・粛降作用

宣発作用の「宣発」とは宣布・発散の意味で、肺はその作用によって体内の汚れた気・水・栄養素・衛気(体表を防衛する気)を、皮膚や気道に散布します。汚れた気は呼吸によって排泄され、体内の水は皮膚を潤したり、衛気によって汗に気化されて排泄されます。この作用は呼吸のなかでの呼気にあたります。粛降作用の「粛」とは静粛・粛清を意味し、「降」とは下降を意味します。つまり肺の粛降作用とは、自然界の精気を肺に取り込み、肺中の異物を取り除いて清潔な状態を維持させながら、精気と栄養素や水分を下に輸送する作用のことをいいます。この作用は呼吸のなかで吸気にあたります。

腎の気化作用

腎には体内で利用された水液が運ばれてきます。腎は運ばれた水液をろ過し,再利用できる部分を再吸収します(中医学ではこれを蒸騰気化と言います)。また、不必要な部分は膀胱に運んで尿に気化し、排泄します。

喘息の弁証別タイプ

喘息発作の状態は、「寒証」「熱証」「気虚証」に大きく分けられます。

寒証

風寒、陽虚に分けられる。

風寒

カゼの症状がきっかけになることが多いです。風寒邪は皮膚から体内に侵入し衛気を障害します。体内に侵入した風寒邪は伏飲と結びつき、気の流れを阻害して肺の働き(肺の宣発作用)に支障をきたし喘息を起こします。

豆知識2

「衛気の働き」

衛気は、体表では肌表を保護して外邪の侵入を防ぎ、体内では臓腑組織を温めることによってその活動を活発にします。衛気は肺気によって体表に宣散され防衛作用を発揮します。

陽虚

気の温煦作用の低下により臓器の機能が低下している状態。

陽虚による喘息は主に心・腎への温煦作用が低下して肺に影響することにより生じます。心と腎は協調して体温調節に関与しています。正常な人は心陽が腎陽を温めて温煦作用を促進し水分を蒸化して冷えすぎないようにしていますが、冷たい飲み物の過剰摂取や、もともと陽気が不足している人や慢性心疾患をもっている人が寒冷を受けたりすると、心腎の不調和が起こり呼吸困難や息切れなどの症状が現れます。心臓喘息もこれに含まれます。

豆知識3

「気の温煦作用」

臓器を温める作用。臓器の活動性は冷えると減退し、温まると増大します。気は温性が強いので、体温の維持をはかったり、臓器組織を温めてその活動を促進することができ、これを温煦作用と呼んでいます。

風寒の症状

- 背中がゾクゾクする(悪寒)

- 肩こり、頭痛(ズキズキ痛む)

- 透明の鼻水がでる

- 大きな咳(気管が収縮し、たまった咳が一度に大きく出る)

- 咽が腫れ、声がかすれるが痛みはない

陽虚の症状

- 寒くて手足が凍るように冷たい(中医学ではししけつ四肢厥れい冷といいます)

- 足がむくんで腫れる

- 動くと呼吸困難がひどくなる(呼吸促拍)。

- 頻尿もしくは尿が出ない・排尿困難(癃閉・尿閉)

- 明け方に腸がグルグル鳴ったり下痢をする(五更泄瀯)

「寒証」の治療

風寒

風寒の治療には症状によって以下の2パターンにわけられます。

- 発汗解表

汗が出ない・寒気がする・頭痛・身体痛などがある場合は、肺を温め肺気を宣発して発汗させるとともに体表から侵襲してくる風寒邪を散らします。 - 解肌発表

汗が出る・悪風(風に当ったり衣服を脱ぐと寒気がする)・初期から発熱がある場合は、衛気と協調して体を守っている営気(血液とともに脈管の中をめぐる気)の源である脾胃の働きを高めて衛気・営気を充実させます。

陽虚

温陽化気

ここでは心腎の働きの低下によるものをお話します。心・腎への温煦作用の低下が肺に影響して生じる喘息の治療は、陽気を補い体を温めるようにします。体が温まると気の流れが活発になり体内の余分な水分が汗や排尿として気化され、肺の働きがスムーズに行えるようになります。

熱証

ここでは「痰熱」についてご紹介します。

痰熱とは、痰濁に風熱(ウイルス感染による体温上昇など)が加わったものをいいます。日頃からこってりしたもの、甘味の強いもの、味の濃いものをよく食べる、飲酒、その他ストレスの多い生活により、徐々に体内に痰濁が作られます。痰濁には粘滞性があるために気の流れが悪くなりやすくなります。その痰濁に風熱が加わると熱の炎上性の影響をうけて肺の粛降機能が失調します。つまり通常なら下降すべき肺気が下降できず上へ上がり息がしにくくなって喘息となります。

症状

- 痰は黄色く粘調なものがからむ

- 呼吸のたびに痰の荒い音がする

- 喉が渇き、冷たいものを飲みたがる

- 顔色は赤い

- 不眠、イライラしやすい。

「熱証」の治療

痰熱…清熱化痰

痰熱は痰濁に風熱が加わったもので、この痰熱は肺を犯しやすく肺気の粛降機能を阻害することは先に述べました。治療では、肺の粛降を正常にするために体の中の過剰な熱を冷まして熱の炎上性を抑制し、また、生痰の源である脾胃の機能を高めて痰が発生しにくくするようにします。すでに発生している余分な水分は汗や尿として気化させます。

気虚証

肺気虚証、脾気虚証、腎気虚証に分けられます。

気虚とは気の量が不足し、働きが低下した状態をいいます。気には大きく分けて、先天の気(腎気:生まれながら体に備わっている気)・後天の気(脾気:飲食物から得られる栄養物質。生命活動の源)・自然界の清気(肺気:大気中の有益な物質)の3つがあります(図1)。これらの気が不足する原因としてはそれぞれ、生まれながらにが不足している・胃腸の虚弱により消化吸収がうまくできない・呼吸機能の低下などがあります。この状態になると喘息に罹患しやすくなります。

豆知識5

「気の5つの作用」

- 推動作用;体中をめぐって、血や水分が隅々に到達するのを先導して成長や代謝を促す

- 防御作用;体の表を守って病気のもとが侵入しないようにする

- 気化作用;発汗や排尿などの排泄を促す

- 固摂作用;血液や蛋白など必要なものを体の外に逃がさないようにする

- 温煦作用;体を温めて体温の維持をはかったり、臓腑組織を温めてその活動を促進する

(豆知識3参照)

気虚の共通症状

- 疲れやすい

- 全身の皮膚に張りがない

- 疲れると活動時に諸症状が悪化する

- めまいがし、横になると軽減する

- むくみやすい

肺気虚証

長期の肺損傷により肺気が不足して宣発・粛降機能が失調したために呼吸困難を起こす。

症状

- 声に力が無く小さい

- カゼを引きやすい

- 顔色が白い

- 言葉数が少ない

- 呼吸に力がない

腎気虚証

慢性病によって生じた腎気の不足が肺に波及して呼吸困難を起こす。また、肺虚から腎に波及して納気機能が低下し腎虚性の呼吸困難を起こす。

症状

- 呼気よりも吸気困難がみられる

- 呼吸が浅い

- 足腰がだるい

- 耳鳴りがする

- 夜間尿がある

「気虚証」の治療

気虚は気の量が不足し、その働きが低下している状態です。各々臓器の不足した気を補い、伏飲を取り除いて体の機能と免疫力を高める治療をしていきます。

肺気虚症…補益肺気

肺を補うことで、津液を全身に行き渡らせ、し伏飲の停滞をなくして肺の 宣発・粛降作用を促進します。すると呼吸機能は正常に戻り、自然界の清気(大気中の有益な物質)は取り入れやすくなります。

脾気虚症…益気健脾

脾を補うことで脾胃の機能を高め、津液の運化を促し痰飲を作りにくくして喘息の原因である伏飲の発生を抑えます。また、食べ物から得た栄養分で作られる営気を全身に行き渡らせるようにすることで、肺や腎を補って粛降作用や納気作用を促し呼吸機能を改善させます。

腎気虚症…補腎納気

腎を補うことで体内の余分な水分を気化して尿を生成します。また、肺の粛降作用と協力して吸入した気を臍下丹田に収められるようにします。腎は脾の働きを促進させる力があり、伏飲の発生自体も抑えるようにします。

料金

全身治療

| 全身治療 |

1回 12,000円(毎回払い)

|

|---|

小児鍼コース

| 小児鍼コース | 5回券 25,000円 | 6歳までの小児(小児鍼)となります。 ※小学校入学前3月末まで |

|---|---|---|

| 5回券 30,000円 | 小学生料金となります。 ※小学校入学の4月1日以降 |

患者様の声

喘息(全身治療)

学校の先生の紹介でまり鍼灸院を知りました。

もともと気管支喘息があり、風邪を引いたあとや季節の変わり目には必ず咳が出て酷いときには救急に行くこともありました。

地下鉄の階段も一気に上ることができず、咳が出ると何ヵ月か出続けるため薬がないと不安でした。

また、ストレスや気温の変化で体調を崩すことも多い虚弱体質でした。

喘息が良くなれば良いなと思い治療を始めてまだ半年ですが今では咳が出ても数日で治まりますし、気温差があるときに少し出るくらいで薬も必要なくなりました。

また、大きく体調を崩すこともなくなり、気が付けば酷かった肩凝りや術後の傷痕の ボコボコもきれいになりつつあります。

辛かったPMS、月経痛も軽減され、太りにくくなったことも女性としてとても嬉しいです。

鍼が苦手だったわたしですが、今では治療の日が近付くと身体が鍼を欲しているのがわかるくらい好きになりました。

鍼をすると身体から要らないものが全て抜けていく感覚がとても気持ち良いです。

まり先生の良くなるように治療するからね、の一言がとても心強いです。

これからも体調管理のため、喘息が完治できるように通い続けたいと思います。

身体が以前に比べ見違えるくらい元気になり、色んなことに前向きになれるようになったのもまり先生はじめ、先生方のおかげです。

ありがとうございます。

これからもよろしくお願い致します。

よくある質問

Q1. 喘息の症状に効果はありますか

はい、あります。当院では、医道の日本2016年12月号「小児喘息を含めた喘息への鍼灸治療」で発表しており、喘息に対しての鍼灸治療の効果を得ています。個人差はありますが、鍼灸治療を継続されることで来院時よりも、症状の出る頻度が少なくなり、症状が抑えられ、徐々に出にくい体質へと改善していきます。

Q2. 小児喘息にも効果はありますか

はい、あります。小児喘息に関しては、4回目の治療でお子様のお母様の満足度が75%と、非常に高い評価を得ております。